为贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示精神,齐鲁工业大学(山东省科学院)政法学院“红韵稻香”实践团深入东营市黄河口镇,通过实地考察、座谈及产业调研等方式,积极探索黄河文化与红色基因赋能乡村振兴的路径,解码乡村高质量发展的“黄河密码”。

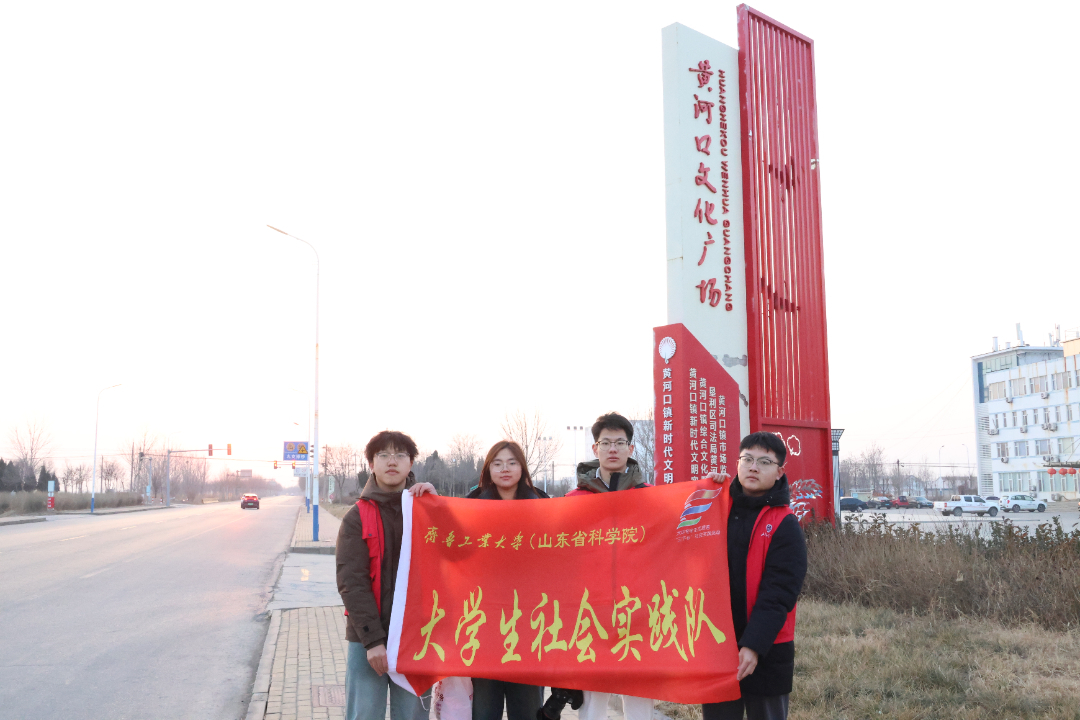

在黄河入海口文化广场,实践团成员通过浮雕展陈、生态沙盘等载体,洞悉黄河三角洲“水、沙、田、人”共生演进的千年文脉。当地通过“出门见法、抬头看法”的普法模式,将法治意识融入村民日常生活。新时代文明实践站的“百姓大舞台”与“村民谈心室”,通过文化活动和柔性调解机制化解矛盾,成为培育文明乡风的关键平台。

走进黄河口镇政府,实践团了解到当地创新成立“大米产业链党委”,党组织嵌入产业链,联动各方推进耐盐碱水稻技术攻关与标准化种植,打破分散经营局限,提升“黄河口大米”地理标志品牌价值。此外,沿黄共富产业链党支部整合水稻、大豆、无花果等特色产业资源,打造万亩标准化种植基地,形成“党建链带动产业链,产业链激活共富链”的发展格局。

实践团成员通过与当地政府工作人员以及农民的交流了解到,中科院团队研发的耐盐碱水稻技术使亩产提升30%,盐碱地变身“吨粮田”。通过“企业+合作社+农户”模式,“于林家”“万尔蔬菜”等区域品牌实现电商渠道全覆盖,带动村民年均增收超万元。镇农业办主任还介绍道:我们正打造‘稻米+文旅’融合示范区,让每一粒米都成为黄河故事的载体。

此次黄河口镇之行,“红韵稻香”实践团成员们收获颇丰,深刻认识到黄河文化的生命力在于创新传承,乡村振兴的关键在于党建引领与产业突破。未来,实践团将持续探索党建引领与产业突破赋能乡村振兴的路径,为黄河流域高质量发展注入青春力量。